チャレンンジャー達が語る言葉が、私たちの心の奥深くに届く。

既成概念を超えた所にある新しい場所が、明るい未来に見えて来る。

「SQUARE染textile展の考える未来像」に興味を持ち賛同して下さった方々の声を

文章としていただきましたので、ご紹介させてください。

また、これからの展覧会にお寄せいただいた文章も掲載させていただきます。

峯松 孝好「草津あおばなの今~地獄と呼ばれた花~」 2020年 掲載

草津あおばなの今~地獄と呼ばれた花~

峯松 孝好 青花製彩 代表

皆さんは「青花紙」をご存じでしょうか。

滋賀県草津市を中心に、古くから栽培されているあおばなを使った伝統工芸品です。

この深い青を見て「これで染物を作るのだ」とよく勘違いされますが、用途は主に友禅染や絞り染の下絵に使われてきた画材、すなわちインクのようなものでした。

今回はそんな青花紙の制作現場とあおばなの今についてお話したいと思います。

夏の初め、琵琶湖のほとりに広がる田園地帯。青々と茂った水穂のすぐ傍で、あおばなは栽培されています。帽子に似た形とその大きな花弁から付けられた学名はオオボウシバナ。草津市の市花であり、世界中を見てもここだけで栽培され続けてきたツユクサの栽培変種です。

夏の初め、琵琶湖のほとりに広がる田園地帯。青々と茂った水穂のすぐ傍で、あおばなは栽培されています。帽子に似た形とその大きな花弁から付けられた学名はオオボウシバナ。草津市の市花であり、世界中を見てもここだけで栽培され続けてきたツユクサの栽培変種です。

朝早く、日が昇るとともにあおばなの蕾は開いていきます。

大きなもので5尺(150cm)ほどにもなるあおばなの垣根は、やがてぽつぽつとした青色の小さな花で覆われていきます。一つ一つ、黄色い花粉を入れないように丁寧に摘んでいきますが、不思議なことに前の日に花は殆ど摘んだはずなのに次の日には元通り。どこからかまた花が咲いています。なので、あおばな農家は1か月以上、雨の日も風の日も毎日目に付く青を追いかける日々が続きます。

(図1)

(図1) (図2)

(図2)

1グラムにも満たない花びらですが、塵も積もれば山となるとはこのこと。

数キロの重さにもなったあおばなは全て手作業で絞られていきます。(図1)

ワイン造りにも似た作業ですが、得られるのは果汁ではなく花汁。

「この薄い花弁のどこにそんな水分が入っているんだ」

見た人はみんな口を揃えてそう言うほどに大量の、黒に近い濃紺の花汁が器いっぱいに溜まっていきます。(図2)

(図3)

(図3) (図4)

(図4)

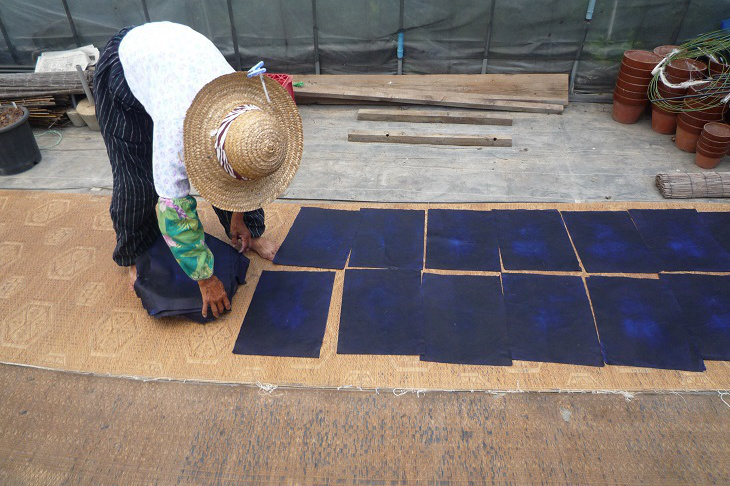

そして、波打つほどに溜まった花汁に刷毛を付けて和紙に塗り込んでいきます。

塗り込みの作業は大抵が女性の仕事でした。(図3)

花汁を吸ってすっかり青くなった和紙を茣蓙(ござ)の上に並べて、天日干しにします。(図4)それが乾くのを待って、また塗り込みます。

およそ80回程度、これを決まった重さになるまで繰り返したら「青花紙」の完成です。

この伝統的なあおばなを栽培して作られる青花紙の産業は、友禅染を使った着物の生産とともに繁栄します。

この伝統的なあおばなを栽培して作られる青花紙の産業は、友禅染を使った着物の生産とともに繁栄します。

農家の中にはあおばなで家を建てたと言う人もいました。ですが、時代が流れると着物の需要は減り、青花紙の産業は衰退していきます。

そして科学的にあおばなの特性を再現した化学青花の登場によって、琵琶湖のほとりを彩ったあおばな畑はほとんどなくなってしまいました。

現在、あおばな紙の生産をしている農家はたった1軒。そのいずれも高齢化が進み、後継ぎはいません。夏場の強い日差しの元、あおばなは毎日咲いて昼までに摘み切らないといけません。やっとの思いで摘み終わったあとは、力いっぱい手で絞る作業が待っています。その作業の大変さから、あおばなはいつしか地獄花と呼ばれるようになりました。

現在、あおばな紙の生産をしている農家はたった1軒。そのいずれも高齢化が進み、後継ぎはいません。夏場の強い日差しの元、あおばなは毎日咲いて昼までに摘み切らないといけません。やっとの思いで摘み終わったあとは、力いっぱい手で絞る作業が待っています。その作業の大変さから、あおばなはいつしか地獄花と呼ばれるようになりました。

「昔は沢山咲いてたのになあ」

そんな昔話のように語られるあおばなでしたが、あることがきっかけでまた注目を浴びることになります。

私のお師匠さんでもある中村繁男さんの畑に白いあおばなが咲いたのです。(図5、6)

どうして真っ青な花が白くなったのかはさておき、それによって不思議なあおばなの研究が進むことになりました。 (図5)

(図5) (図6)

(図6)

その中で見つかったのが「コンメリニン」というあおばなの特別な青い色素でした。それはとても水に溶けやすく、時間が経っても滲んだり消えることのない青色の成分です。友禅の下絵書きはもちろん、歌川広重の「富嶽三十六景」に代表される絵画にも使われた理由がわかります。その特性から染物には向いていないとされていたあおばなでしたが、京都で古くから青花紙の流通を担ってきた田中直染料店の手によって、水に溶けない鮮やかな青色で染めることができるようになりました。そして、あおばなの栽培保全にも力を入れる県立湖南農業高校と協力し、その青花染を授業に取り入れるなど、ともに染物という新しいあおばなの可能性を広げる活動を行っています。

新しいものを生み出している傍らで、古き良き部分を蔑ろにしてはなりません。

伝統的な青花紙の工法は、草津市が主催する「青花紙担い手セミナー」という形でその技術の継承を図っています。 あとは産業としてあおばながまた蘇ることが出来れば。私はなんとか青花紙の産業そのものを再興できないかと考えました。そして、地元企業である洛東化成工業株式会社、県立研究機関の滋賀県工業技術センターの協力の元、新しい形の青花紙の製作を試みます。

それは食品加工などで使われる、フリーズドライ技術を用いた青花紙の作成方法でした。

青花紙は、それを今でも使う加賀友禅や一部の下絵職人にとっては未だになくてはならないものです。結果、フリーズドライを用いることで青花紙製作の一番の難所である塗り込みの作業を大幅に短縮することに成功したのです。

偶然か必然か、白い花が生まれたことで起きたあおばなのムーヴメントは令和になり、新しい局面を迎えたように思います。葉や茎は健康食品に、白い花は化粧品に、そしてあおばなの青を様々なものに添加する色素粉末の開発も湖南農業高校が主導しており、留まることを知りません。そしてあおばな産業の根幹とも言える青花紙も途絶えることなく続いていきます。いくつもの時代を乗り越えたあおばなは、これからもその時々で形を変えて残り続けていくことでしょう。

青花紙の人を惹きつける色合いも然ることながら、やはり人の手によって作られるものに私たちは暖かさを感じ、それに価値を見出します。

もっと身近なところにも沢山の人のこだわりや情熱が詰まったものが溢れています。

今回のSQUARE染textile6展においても、それを存分に感じさせる作品たちばかりでした。

その中の一つの、あおばなという部分を少しでも多くの方に知ってもらえたら嬉しいです。

そして地獄と呼ばれた時期を経て、天国と呼ばれる花になることを私たちは待ち望んでいます。

【協力団体、及び企業】

洛東化成工業株式会社 (http://www.rakuto-kasei.co.jp)

滋賀県工業技術総合センター (https://www.shiga-irc.go.jp/)

湖南農業高校 (http://www.konanno-h.shiga-ec.ed.jp/)

草津宿街道交流館 (https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kusatsujuku/koryukan/index.html)

草津市あおばな会事務局

中村繁男

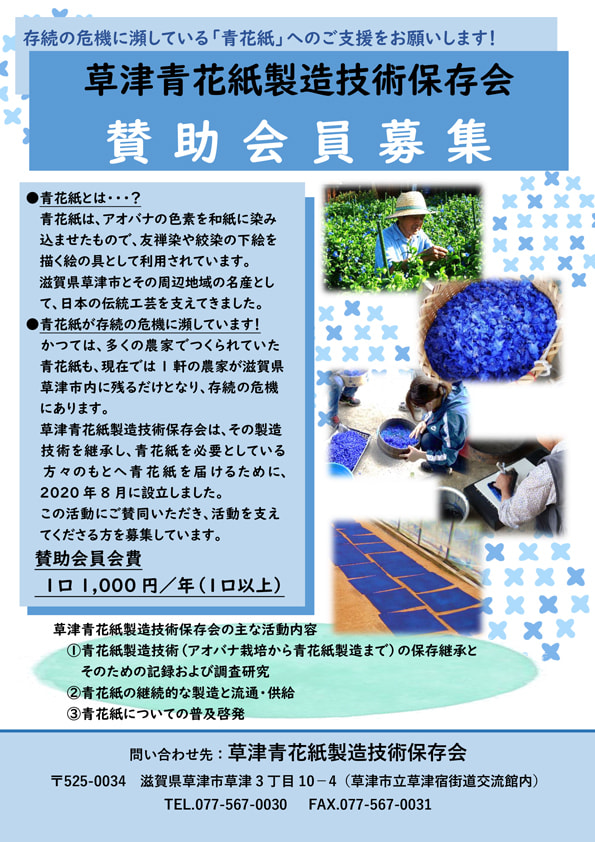

草津青花紙製造技術保存会 賛助会員募集のご案内

青花紙の存続の危機的な状況を鑑み、その製造技術を継承していくために私たちができることから始めてみたいと思います。

草津青花紙製造技術保存会では賛助会員を募集しています。

ご興味がございましたらぜひご賛同いただけましたら幸いです。

詳しくは賛助会員募集要項をご覧ください。

【申込先】

草津青花紙製造技術保存会(草津宿街道交流館内)

〒525-0034 滋賀県草津市草津3丁目10-4

TEL.077-567-0030 FAX.077-567-0031

MAIL.koryukan@city.kusatsu.lg.jp

こちらから申込書をダウンロードできます→ 草津青花紙製造技術保存会賛助会員入会申込書.pdf

草津青花紙製造技術保存会賛助会員入会申込書.pdf

佐藤 能史 「SQUARE染textile 6に寄せて」 2020年 掲載

SQUARE染textile 6に寄せて

佐藤 能史 染織と生活社 編集長

日本は、細長い列島の津々浦々で染織文化が息づいているが、中でも染めの芸術的表現が高度に発達したという点で、世界でも特異な存在であるといえる。バティックや木版更紗、絞り染めなど、民俗的な生活文化に根差した染めの技法は、インドやインドネシア、中国、アフリカなど世界各地でも見られる。しかし正倉院の宝物に見られるように、すでに奈良時代に天平の三纈のうち﨟纈、夾纈を駆使した絵画的で優れた染色品が制作されており、近世では、絞り染とかちん描きにより妖艶な美を湛えるいわゆる「辻が花」、また精緻な友禅染の技法によって華麗優美な模様を染め表す小袖は、世界に類例を見ない染めによる美的世界を生み出した。近代に至っては、東では、広川松五郎、木村和一、芹沢銈介、西では小合友之介、稲垣稔次郎、皆川月華などが、高い志を持って芸術表現としての染色工芸を切り開いていった。独創的で新しい染めの表現を実現するために、多種多様な技法が創案され、それが豊潤な染色文化を支えている。そうした水脈に連なって、現代の染色美術は開花しているといえるだろう。

SQUARE 染 textile展では、ジャンルの枠を超えた表現者が、同じ規格で染めの作品を制作する。染めにより表現することの意味を、それぞれの作品が矩形の中にいかに実現するのか、心から期待を寄せたいと思う。

高田 洋一 「彫刻家が染色作品を制作する -「物性画」の生まれるまで」 2017年 掲載

彫刻家が染色作品を制作する -「物性画」の生まれるまで-

2017.2.8(0209補筆)

高田 洋一

今回、「SQUARE[染]textile3」に参加することになり、小林瑠璃氏の全面協力を仰ぎ、二月四日(土)漸く拙作を纏めることができた。

彫刻家の私が「染色」作品に取り組むことになった経緯と共に、何を自分自身のテーマとして制作に取り組んだかを振り返ってみたい。

染色に深く携わる作家方を中心に、この展覧会はこれまで構成されていた。

今回の案内状に名前を連ねる作家方は、「染色家」「染色作家」「染色工芸家」「テキスタイルアーティスト」「テキスタイルデザイナー」「繊維造形家」という呼称を選択されている。

唯一、宮坂省吾氏は「美術家」という呼称を選択されている。

それぞれ微妙なニュアンスの違いはあるが、概ね「染色」「染織」「布」を扱うことに比重を置き制作を続けてきた作家方であろう。このニュアンスの差については後述する。

殆どの方が、「染め」の専門家、或いはその道の方々である。

その中で「彫刻家」として活動をしてきた私に声をかけて頂いたことに、光栄と思いながらも、些か以上の戸惑いがあったのが偽らざる思いである。

同時に、畑違いの作家に「染色技法」で作品を作って欲しいと依頼することは、きっと勇気が必要であっただろうと思う。

普通は頼まないし、頼まれても受けない性質のことだろう。

キャリアがある作家なら、誰だって畑違いの分野に手を出し、中途半端な作品で恥はかきたくない。

失敗を恐れるし、守る気持ちが働くだろう。

小林氏はその点、純粋というか、無謀な人であった。

しかし、こういう無謀さが、歴史を変えるのである。

小林氏と私とのこれまでの縁による信頼感、彼女のこのテーマ(染色の未来)に対する情熱、高田自身の作家としての有り方に対する思い等が、正に邂逅したとも言えるだろう。

異ジャンルの作家の参加の他、今回の参加条件。

統一規格の表現、厳密に「染色」技術に沿って、「表現」を試みて欲しいというリクエストであった。

とかく「美術家」は脱線をしたがる。自由にやりたい、或いは常識を覆したいと思うものである。

しかし今回は、レリーフなど、テクスチャーや、立体的な表現を禁じ、全作家統一規格のパネルによる制作をすることで、それぞれの表現手法、染色的作品の差異、個性を際立たせたいというご趣旨であった。諸々の欲望をぐっと堪えろということである(笑)

趣旨や大いに賛成であり、興味も感じ、且つこの提案は、小林氏の染色家として深い問題意識に裏打たれたチャレンジングな取り組みと感じた。

他流試合を相手の土俵で行うとも言えるが、チャレンジとはそういうものである。

さあ、とはいうものの、これまでほとんど立体で、風で運動する作品だけを制作してきた私が「平面」で且つ「染色」による表現で、果たして「作品」と呼べるものが制作できるのかという思いもあった。

勿論、他の参加者の方の中にも「門外漢に何ができるのか」、そういう疑念を持つ方がいらしたとしても不思議ではない。

ただ、声をかけて下さった小林氏は、「表現分野が違っていても、力のある作家が取り組んだ時には、きっと異なる視点で、刺激的な作品が登場するのではないか」、というお考えが「裏テーマ」(テーマのひとつ)でもあることを知った。

勿論小生にどれほどの力があるのか不安でもあり、プレッシャーでもあるが、ただこういう機会でなければ「染色作品」に取り組むチャンスも無かったであろうことも事実ゆえ、あえてチャレンジをさせて頂くことにした。

しかしながら、私は「染色」の技術に関しては「ずぶの素人」である。

先染め、後染めなどの基本的な構造も知らないような人間である。

その点でのサポートは、小林氏に大いに負担を掛けることはご理解頂き、計画は昨年(2016)の初夏からスタートした。

まずは、数ある染色技法の中で、何で作品づくりを行うのかを相談した。

これは、完全に小林氏のアドバイスに従うことにしていた。

何を言われても、何も知らないのであるから、ただ言うことを聞けばよいのである。

小林氏の立場から言えば、シロウトの私でも扱いやすく、複雑な手続きがあまりないモノということだったのだと思う。

小林氏からは「デルクス染料」による「色糊」をつくり、「筒描き」の技法に似た「三角の糊筒」(特製のフィルム製のもの)を使った方法で「描く」ことを推薦された。

色糊によって画く(染める)手続き、染まる構造について説明を頂くことから始まった。

この時、「筒糊」から出た色を布に置いてゆくのであるが、糊の乾燥状態にもよるが、言わばコンピュータでのレイヤーを重ねるように色を置いてゆくことができ、基本的には初めに置いた色が優先されて染まるということを聞いた。(時に、蒸す段階で、重ねた色が影響することもあるようだ)

この「色糊」というものが、所謂「絵の具」の感触に近く、物質感が伴うことで美術屋としては、手掛かりを感じたということもあり、少しホッとしたことを覚えている。

ただ、これまでも友禅染のように糊で土手を作って、染め分けるという手法は知ってはいたが、私はこの段階では、「布」の上に「イメージ」としての「絵」を描くことには関心も無く、また「彫刻家」として関わる意味も見つけられないと感じていた。

そもそも、彫刻家の描く「絵」とはなにかということも問われることではある。

小林氏とさまざまなディスカッションをする中で、私は「色糊」の物質感に惹かれつつも、「染色」とは、最終的には、「布」に浸み込んだ「染料」の「染み(滲み)」を見ることになることの意味が、うまく受け止められずにいた。

なんで、彼ら作家たちは、このようにまわりクドイ方法を選択するのかというところで、まだ戸惑っていたのである。

仮に絵画であるならば、キャンバスに絵の具を乗せれば、作家の望む状態をダイレクトに求めることができる。

しかし、染色ではそうはいかない。

確かに色糊は絵具っぽい。その感触は刺激的で、官能的ですらある。

「この色糊をそのまま作品にすればいいじゃん!」ってついつい感じてしまう。

しかし、布の上に色糊を置いて行って、幾ら盛り上げても、そのテクスチャーは、蒸しの工程を経て、作品化した時には、すっかり流れて消えてしまう。

ましてや、糊を乗せた時に見えている「色」は、最終的に全く異なる。

糊の段階で、カッコよくても意味ないのである。

これでは、殆ど暗闇を手探りで、歩いているような作業になる。

これは困ったと思った。

そもそも、「染める」ことで、彼ら染色家は何を求めているのだろう。

彼らは何を見ているのだろう。

そもそも何が面白いのだろう。

これまで、漠然としてしか捉えていなかった「染色作品」について、集中的に考えることになった。

一般的に「美術屋」の場合、例えば「絵描き」ならば、絵具の支持体としてのキャンバスや紙、板があり、そこに絵の具を乗せることで、作品を成立させる。

雑に言うならば、支持体は板でも、紙でも、仮にキャンバスでも、絵具を乗せてしまえば見えなくなるのであるから、何でも良いとも言える。(勿論、タッチが異なることは承知している)

しかし、染色家は「染料」を捉えている訳ではない、いやむしろ彼らは「布」を見ているのである。

先染め、後染めなど、染めの技法には糸から染めることも含めいくつかの違いはあるが、彼らは「布」を見ているということに、気が付いた。

きっと、多くの染色家は「何を今更、アホか、自明のことじゃないか。」と思われるだろう。

しかし、それは絵を描きながらも、その下のキャンバスを見ているといった状態と同じであり、美術屋にしてみれば全く見ているところが違うということに気づくことになった。

これが、畑が違うということなのだ。

ここで彼らは、「色(染料)」と一体になった、「布」を見ているのである。

これは美術的には、とても特筆すべき状態である。

物質(支持体)と一体になった「色」という感覚である。

つまり、染色の「色」は布という「物質」への意識と共に、その「物質」と等価状態で一体化した「色」が「物質」として存在できるということを示していた。

これまで、立体作品を制作してきた人間は、素材、材質の色以外に、所謂「色」を扱うことには抵抗感があったり、苦手だったりすることが多かったはずだ。

むしろ、彫刻屋は「作品に色を使うなんて邪道」などと考える者すらいるような世界でもある。

勿論、私はそこまで極端な立場ではないが。

構造、関係性を重視する立体屋にしてみると、一般的に「色」には、特定の素材感が無く、抽象的な存在として「色」は捉えられている。

そのため色を扱うとなると、作品本来の構造とかけ離れた「付属品」(装飾品)と映り、そのため「色」という問題解決をすることができず、悩まされているとも言えるだろう。

これまで立体作品を扱ってきた者にとって、「色」といえば、素材そのものの色を除けば、絵具や塗料のように、対象物に乗せて(塗装して)色づけるものであったわけである。

染色の小さな、テストピースを制作する中で、布の撥水性との課題も含め、染色という作業の基本に存在する価値観に少し気が付くことができてきたようだ。

つまり「染色」とは「色の染みた布」であり、その「色と一体化した布」を作る作業、或いはその布を鑑賞する行為なのだと思うようになった。

実用に即して考えれば、その「色と一体化した布」を身にまとう、身に付けることを意識する分野ということになる。

更に、染色には長年の伝統がある。

さまざまな伝統技術やデリケートな制作技法が存在することは、門外漢なりに理解はしている。

更に、染色、染織の発達の歴史には、着物、衣料を主たる目的として発達してきた「技法」「表現」である。

そのことに起因する価値観が背景にはある。そこにも歴史があり、それは単なる「実用」という側面だけではなく、「身分」や「位」、言わばステータスを表現するものとしての役割も担ってきた存在である。

それゆえ、歴史的な意味と共に、技術に於いても多くの拘りと、積み重ねがある。

それが、染色分野の誇りのひとつであることも理解できる。

一方に伝統や技術に対する敬意を尊重するあまり、我国のこの分野の表現は閉鎖性や判り難さ、上下関係などの複雑な要素を孕む存在になっている点も、門外漢なりの正直な印象でもある。

先に記述した現代の作家たちが、「染色」に関わりながらも、さまざま微妙にニュアンスの異なる呼称を選択している姿には、伝統との距離感や、制度への反発、工藝への思い、またより現代的にファッションとの親和性を求める気持ちが、それぞれに交錯している複雑な感情を感じる。

このようなある種、複雑な感情や状況を反映した作家方の姿は、伝統的な技法を背景に持つ分野であるが故のことだろう。伝統的な表現分野が今日的な存在へと変化して行く中では、他の分野に於いても同様に働く力ではあるので、染色分野に限った問題ではないと理解はしている。同時に今回改めてその制度や立場への作家ごとの意識の差を感じることになったのも事実である。

さて、ささやかなテストピースを重ねながら、徐々に「染色」に近づいてきたように思う私であったが、ここで改めて「高田洋一らしい作品」「彫刻家・美術家だから生まれた作品」という問題について、考えを纏める段階になった。

「色と一体化した布」「物質(布)と同値の色」という「染色」の性質は、染色に携わる方々には自明のことであるとは思うが、私はこの点をこそ作品化できないか、作品化したいと考えた。

元来、彫刻家・美術家としては「表現」をすることが第一義であって、あくまでも「手法」、「技術」は手段であり、目的ではない。その時々に必要な技術を選択するのであって「技術」に固執することは少なく、拘りも持たないものである。

そのため技術の巧みさを競う、重視するということに意味を見出さない。

むしろ、原初的な手法、原理的であることを、より良いとするところもある。

デジタル化が甚だしい昨今、必ずしもこういう価値観で分けられなくなっているのも事実であるが。

また今回のように「染色」の技法に沿うことをテーマとする以上、より素朴な手法によって「染色」の本質性が浮かびあがる表現でありたいと考えた。

まず「布に色が染みる」という原初的な性質を大切にしたいと考え、「イメージ」としての「カタチ」は不要ではないかと考えた。

色糊の物質性に沿うためには、「垂れた色糊」という状態が一番、物質としての糊の在り様を表すであろうと考えた。

小林氏と相談をしつつ、適度に布の上に留まれる色糊の有り方、人の手の痕跡が残らないあり方について議論をした。

色糊の粘度を下げれば、ドリッピング的な表現も可能であるが、その時の過剰な作家の振る舞いが布面に残ることは、抑制が足りないモノになる危険性を感じたので、今回は作家の振る舞いはなるべく抑制するべきと感じた。

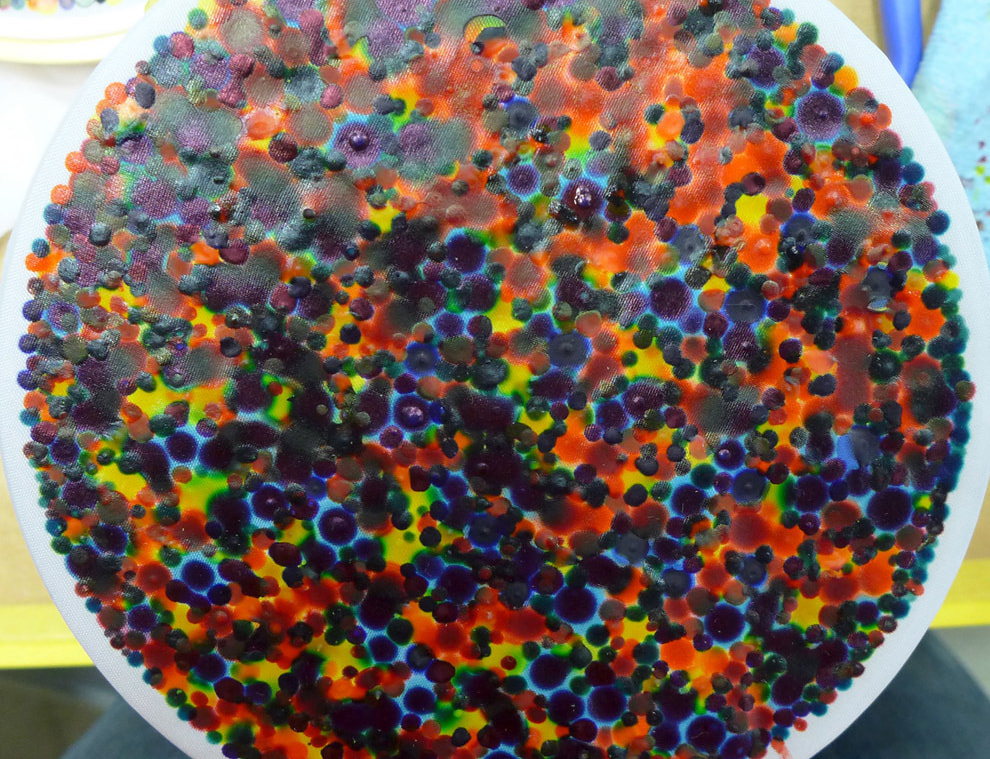

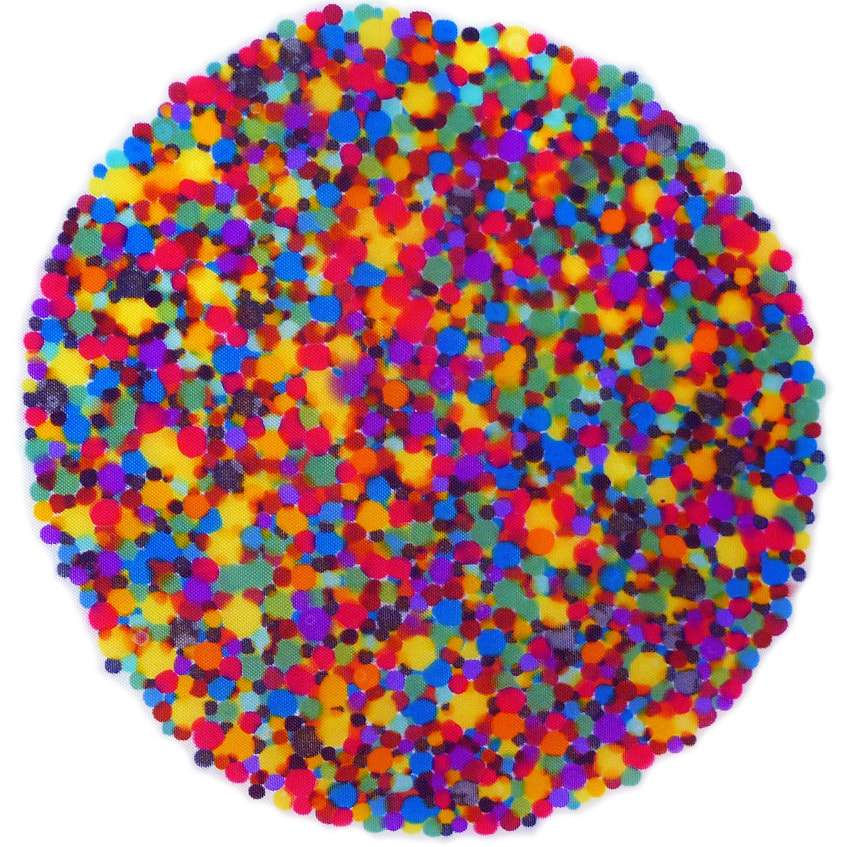

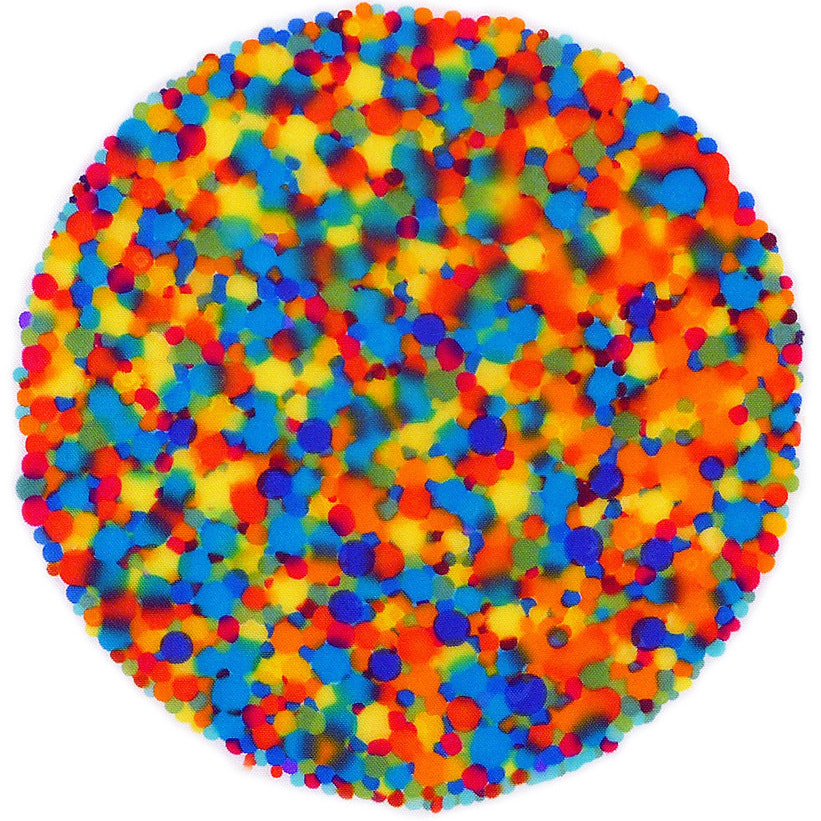

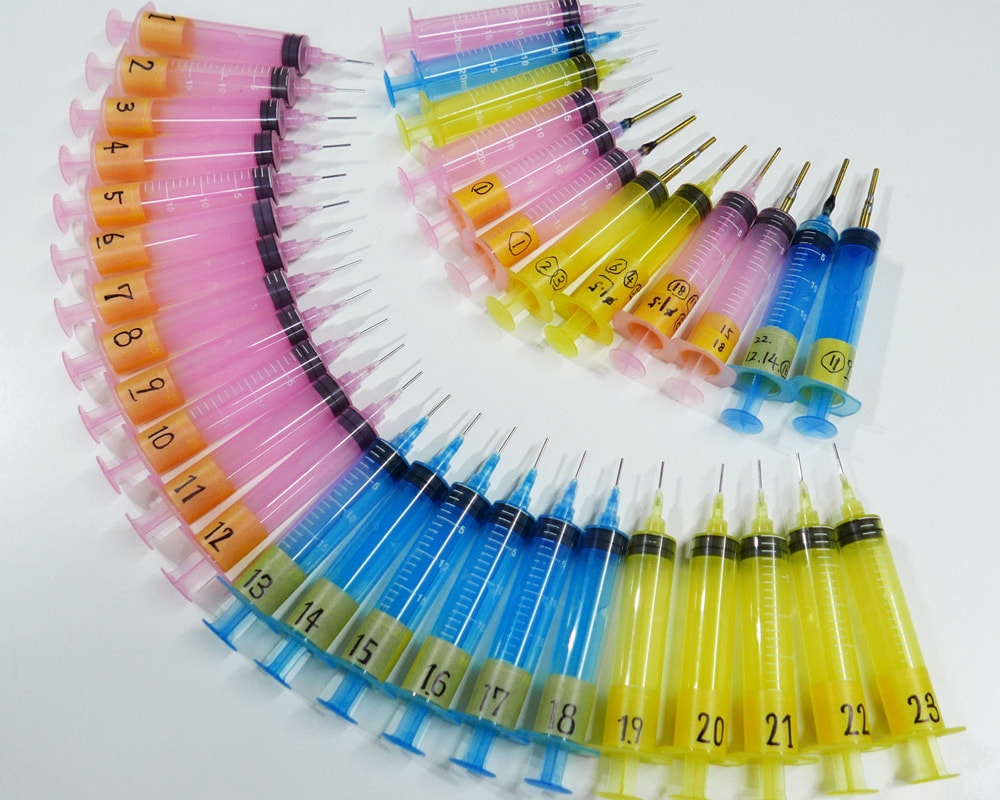

私の辿り着いた方法は、糊筒を元にしたものである。ただ通常の「糊筒」は、布上に置く糊の大きさを制御するのが難しいこと、糊を途中で止める制御が難しい、それと糊筒先端の金具などが思いのほか高価であることなどから、小型の注射器状の器具(百均で購入可能な)の先端部の径を1㎜φ、1.5㎜φ、2.0㎜φ、3.0㎜φなどのサイズに改造して、糊の物性にのみ委ねた「点」が打てる道具を用意した。注射器で、ひとつひとつ色糊の点を打って行くという手法である。

この方法は、少なくとも小林氏から、これまで見たことは無いということを聞き、先行事例がないことを確認させて頂いた。(勿論、既にどなたかがやっていらっしゃる可能性はあるかもしれない。)

デルクス染料の色糊は、色を乗せているときには、最終的な色が判らない作業である。

これもまた、染色家諸氏には、アホらしい程自明のことだろう。

「仕上り見本」を作って頂き、片目でサンプルを睨みながら、ある程度最終色を想像することはできるが、作家の作為、計画性が成り立たない、やってみないと判らない仕事になる。

これは陶芸などの分野とも共通することではあるが、不自由とも言える反面、作家個人の力だけではなく、制御しきれない要素、時に偶然性も含め、表現に可能性を与える要素でもあると感じた。ある面、見えない空気の力、風という制御しきれない不自由な力を作品に取込もうとする私の作品とも通じる制作態度でもあると気が付いた。

私は、制作にあたり自分に簡単なルールを与えた。

◆予めどのような配置で糊を置くかなどの予定を立てないこと。

◆全ての色(23色)を全色使うこと。(混色は行わない)

◆色の点は漫然と置かず、一点一点しっかり「色」(物質)を置く、という意識で置くこと。

◆あくまでも「点」を置く作業以外は行わないこと。

◆色と色との隙間はなくすこと。(白い布は見えないようにする)

◆最終的に「単一物質としての色布」を目指す。

◆色は、真の意味で出鱈目に置く。仲が良い色、仲が悪い色、どちらとも言えない色、同じ色が並ぶこと、それらすべての在り様が同時に存在すること。

◆色糊の乾燥度合いによって隣に来る色との滲み、混色が起きる状態と起きない状態、両方の状態をつくる。

このルールに従って、私は「色の物質としての布」を求めて制作をすることになった。

これが素人染色家である、高田洋一の染色作品へのアプローチの概要である。

私が何を語ろうが、究極的には、皆さまに拙作をご覧頂き、観客の方々が作品としての魅力を感じて頂けるかが全てある。

また、会場を共有する染色の専門家の作家方がどのように拙作をご覧になるか、楽しみでもあり、恐ろしくもある。この拙文が言い訳のための伏線などと受け止められないことを願う。

ただ、そもそも専門性が高く、個別の技術的なハードルの高さもあり、自分は手掛ける機会など一生ないであろうと考えていた「染色」という表現に、ごく一部の技術を用いた制作であったとしても、取り組むことができ、これまで気が付くことができなかった「染色作品」の魅力に気づくことができ、「色」と「布」との関係に思いを至らしめることができたのは、大変大きな収穫であった。

願っても無い経験をさせて頂いた、小林瑠璃氏には、改めて感謝している。

この処女作を纏めるまでには、経験不足もあり想像以上に時間も掛かり、600㎜角の画面(実際には800㎜角)を「点」だけで埋めてゆく作業は、始めてから大いに後悔したのも事実である(笑)。

関係者には大いにご迷惑もお掛けした。ご寛恕願いたい。

しかし、仕上りの見えない絵画を、想像しながら画く作業は、とても創造的で楽しい時間だった。

自分が行っている作業ではあるが、自分の作品ではない感覚である。「願い」という感じが強い。

蒸しを終え、ジェット水流で水洗すると、糊が吹き飛び、鮮やかな「色」が現れてくる。

その「色」との出会いの瞬間、自作ながら正直感動をした。

先輩諸氏から見れば、きっと技術的に特筆すべきものはないはずである、更に作品制作にあたっては、小林瑠璃氏に全面的に協力、サポートして頂いたので、作家として本来担うべき、技術的な課題に関しては、全く責任を果たせていない。赤子と同じである。

しかしながら、にも拘らず「染色」という表現に彫刻家がチャレンジし、染色家の偽物(紛い物)ではなく、彫刻家・美術家として本物の染色作品になり得ているとの評価を頂けるか否かは、皆さまのご批評を仰ぎ委ねることになる。

この機会に、染色家、テキスタイル作家の方々と、彫刻家、美術家が、双方の視点の違いを理解し、差異を発見し、表現の可能性を高め合う場になることを心から願っている。

そして、観客の方々には「染色表現」の見どころに気づいて頂き、染色作家、他の作家ごとの「視点」の差異、その差異が生み出す「作品の違い」を楽しく味わって頂ければと願っている。

「物性画」 2017 600×600㎜

「物性画」 2017 600×600㎜ テストピース一部

テストピース一部 テストピース一部

テストピース一部 筒描き注射器

筒描き注射器 筒描き注射器

筒描き注射器

![]()